“وصاية دولية” على لبنان.. باستثناء الضاحية؟

يتباهى “مجلس الوصاية” التابع للأمم المتحدة بأنه أشرف بنجاح على إدارة إقليم بالاو في المحيط الهادئ، بوصفه آخر إقليم كان مشمولاً بوصاية الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. بالاو أصبح دولة مستقلة عام 1994. وعليه، علّق “مجلس الوصاية” أعماله، بعدما عدّل “نظامه الداخلي على نحو لم يعد يتضمن الالتزام بالاجتماع سنوياً”. لكنه “وافق على أن يجتمع حسب الحاجة، بقرار منه أو من رئيسه، أو بناءً على طلب أغلبية أعضائه أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن”، حسب ما ورد في الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية. فهل يستعيد هذا المجلس عمله ويعقد اجتماعاته من جديد، وعلى جدول أعماله الملف اللبناني؟

استقلال قبل أوانه!

للأسف، مسألة الوصاية الدولية على لبنان باتت قيْد التداول. إذ يكثر “الضجيج” الإعلامي بشأنها. وهناك أصلاً وجهة نظر غير رسمية في الأوساط الدبلوماسية، مفادها أن الانتداب الفرنسي على لبنان انتهى قبل إتمام مهمته. يقول السفير الفرنسي الأسبق في لبنان، الراحل بول مارك هنري (Paul-Marc Henry)، في مساهمته في كتاب عن لبنان أثناء الحرب، صادر عن “المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية” (IFRI)، بإشراف الباحثة بسمة قضماني ــ درويش، عام 1987، أن “فرنسا غادرت في الوقت الذي كان يجب عليها أن تغادر فيه، ولكن قبل أن تُنْجَز مهمتها”، أي قبل اكتمال بناء الدولة اللبنانية.

بمعنى آخر، ووفق هذا المنظور، أتى استقلال لبنان عام 1943 متسرعاً، في ظروف لم تكن “الدولة” خلالها مؤهلة بما فيه الكفاية للاضطلاع بمسؤولياتها ووظائفها كافة. طبعاً، بعد تأسيس الأمم المتحدة، عام 1945، استُبْدِلَ مصطلح “الانتداب” بمفهوم “نظام الوصاية الدولي”، الذي يهدف إلى “تشجيع النهوض بسكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وتقدمهم التدريجي صوب الحكم الذاتي أو الإستقلال”. ويتم ذلك بشروط محددة وتحت إشراف “مجلس الوصاية”، الذي يضم ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والصين. لكن بمجرد أن نالَ لبنان استقلاله وأصبح واحداً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لم يعد بالإمكان الحديث عن تلك الوصاية.

انحلال الدولة

والآن، لا يوجد أي مؤشر واضح حول استعداد الأمم المتحدة للبحث في كيفية وضع لبنان تحت الوصاية الدولية. وما يجري تداوله في وسائل الإعلام هو أقرب إلى تكهنات وأمنيات، أو يعكس تفكيراً نظرياً ينطلق من دوافع مشروعة. فلبنان مهدد جدياً بالتحوّل إلى “دولة فاشلة”. أي دولة تعجز عن تقديم الخدمات الأساسية لسكانها، وتعاني من فقر مدقع، وتتعرض لشلل وتعطيل مؤسساتي مزمن (…). في ظل ظروف لبنان الحالية، من غير المستبعد انحلال الدولة لمصلحة المليشيات وقوى الأمر الواقع والمافيات. حالة من الفوضى من المرجح أن تعمّ البلاد، سيكون فيها وجود المؤسسات الحكومية وجوداً صوَرياً. فهل سيتفرج العالم متقاعساً على وضع يتسم بعجز الدولة عن توفير شروط الاستقرار السياسي، وشروط التنمية اللازمة من أجل ضمان الأمن الغذائي والإنساني، وحماية حقوق الإنسان، وتأمين الحاجات الأساسية للسكان، كالصحة والتربية والعمل والسكن والمواد الغذائية الضرورية؟ وبين هذه الفوضى والإشراف الأممي على إدارة شؤون البلاد وعلى عملية إعادة تأهيل الدولة فيه، ماذا سيفضّل اللبنانيون؟ هذا هو السؤال اليوم. ولكن في الوقت نفسه، هذه هي المعضلة.

العصابة الحاكمة

ذلك أن القوى المهيمنة على السلطة في لبنان لن تسمح بقيام وصاية أممية، بعدما عرقلت ما هو أبسط من الوصاية. مثلاً، بعد مؤتمر “سيدر” 2018، الذي وعد بتقديم 11 مليار دولار للبنان، أراد المانحون الدوليون وضع آلية لمواكبة كيفية استخدام الحكومة للقروض والهبات، منعاً لسرقتها من قبل السياسيين وأتباعهم. إلا أن الحكّام في بيروت فضّلوا، كلّهم، عدم الحصول على أموال “سيدر” وترك البلد ينهار اقتصادياً ومالياً، بما أن المجتمع الدولي يقف لهم بالمرصاد من أجل “حرمانهم” من نهب المال العام. مَثَل آخر يتعلق بالتحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والدولة، الذي هو شرط من الشروط الدولية لمساعدة البلد. يشكّل هذا الإجراء بحُكْم الواقع مرحلة تمهيدية تحمل في طياتها بذور “وصاية مالية دولية” محتملة أيضاً على الجهاز المالي للدولة. وهذا أحد أسباب قيام العصابة الحاكمة بعرقلة التحقيق الجنائي. المسألة هنا بالغة الخطورة لأن عجز الدولة عن تسديد ديونها في ظل انهيار ماليتها العامة، يمكن أن يفتح الباب أمام تصنيف دولي للبنان باعتباره في وضعية الإفلاس. وهذا ما يؤدي بالتالي إلى تعامل “صندوق النقد الدولي” مع النظام المالي اللبناني في إطار من الوصاية، إذا أرادت بيروت التوصل إلى اتفاق مع هذه المؤسسة المالية الدولية.

أما الوصاية الأممية على البلد ككل، فتبقى رهن التطورات المحلية، ويتوقف البحث الجدي بشأنها على صيرورة لبنان. إذا تشكلت حكومة وقرر المجتمع الدولي مساعدتها بغض النظر عن مدى التزامها بالإصلاحات البنيوية الشاملة، وذلك تجنباً للانهيار الكامل، سيفتقد موضوع الوصاية لموجبات فعلية. أما إذا تُرِكَ البلد يواجه مصيره مع نموذج “الدولة الفاشلة”، فعندها لكل حادث حديث. سَتَغْدو المسألة اللبنانية ملحة بالنسبة للمجتمع الدولية. سيكون مطروحاً على جدول أعمال الأمم المتحدة بند يتعلق بكيفية إعادة بناء الدولة في لبنان. وستكون المنظمة الدولية والدول الأعضاء مدعوة إلى إيجاد أجوبة ملموسة على إشكالية الدول الفاشلة، ومتكيفة مع واقع العلاقات الدولية بعد 75 عاماً على تأسيسها.

التقسيم؟

حتى اليوم، لا يوجد سوى أفكار للنقاش حول إصلاح الأمم المتحدة كي تكون مستعدة لإدارة أزمات الدول الهشة بفاعلية ونجاح. وبما أن صعوبات كبيرة تعترض عملية إصلاح هذه المؤسسة العالمية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، هناك طروحات حول ضرورة إعادة تجديد وإحياء دور “مجلس الوصاية الدولي”. لا لشيء إلا لتطبيق نوع من الوصاية. قد يتعلق الأمر عملياً بمساعدة تقنية أممية للدولة الفاشلة، بطريقة تساهم في إعادة تأهليها وتمكينها من الاضطلاع بمسوؤلياتها ووظائفها تجاه السكان والحدود، في مجال الاستقرار والأمن والدفاع والغذاء والخدمات العامة.

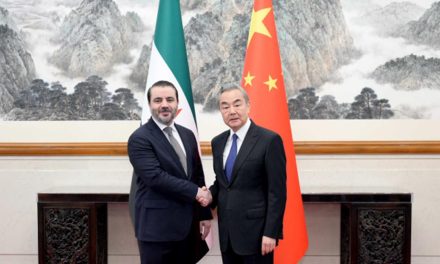

في حالة لبنان، يمكن لسيناريو كهذا أن يسلك طريقه. لكن يبقى السؤال في ظل المعطيات الجيوسياسية اللبنانية والإقليمية، يتمحور حول معرفة ما إذا كان حزب الله، بوصفه قوة محلية تُوظّف ضمن مشروع توسع النفوذ الشرق أوسطي لإيران، سيقبل بأي شكل من أشكال الوصاية على لبنان؟ أو أن تسوية معيّنة قد يتم إبرامها لتنص على وضع أجزاء من البلد تحت وصاية ما، من دون المسّ بمقومات “الدويلة داخل الدولة”، أي باستثناء الضاحية ومناطق نفوذ حزب الله؟ وهو ما يعني ضمنياً تقسيم لبنان؟

المدن