وليد جنبلاط الذي يفكّر لبنانياً.. قد يكون الوحيد

بقلم : صبحي الدبيسي – جريدة الانباء الالكترونية

مقاربةً موجزة لحقبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في الرابع عشر من شباط 2005، وانطلاقة ثورة الأرز في الرابع عشر من آذار، أي بعد شهر من جريمة العصر والتي أدّت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005، رغم انقسام اللبنانيين إلى معسكرين 8 و 14 آذار

وانقسام الساحات بين رياض الصلح والشهداء كفيلة بالتأكيد على الدور الفاعل الذي لعبه جنبلاط لإنجاز تلك المتغيّرات بدءاً من تحويل مراسم دفن الحريري إلى استفتاءٍ شعبي كبير، بالإضافة إلى المظاهرات المليونية التي أعقبت تلك المناسبة.

ومن المفيد التذكير بأنّه حينما فكّر البعض بالزحف إلى بعبدا لاقتلاع الرئيس إميل لحود من موقعه في رئاسة الجمهورية، اشترط جنبلاط الأخذ برأي البطريرك الماروني، مار نصرالله بطرس صفير، قبل القيام بأي خطوة من هذا القبيل، وضرورة إشراك بكركي في أي خطوة تحدّد مستقبل لبنان. وذلك لأنّ صفير، برأي جنبلاط، كان قد دفع الثمن غالياً بسبب تأييده اتفاق الطائف، وهو الذي رعى المصالحة في الجبل التي تكلّلت بزيارته التاريخية إلى المختارة في الثاني من آب 2001.

ولم يكن جنبلاط يخشى على خلافة لحود في تلك الفترة لأنّه كان هناك العديد من الأسماء المؤهلة لتبوؤ هذا المنصب، من بينهم قائد الجيش، العماد ميشال سليمان، والنائبان نسيب لحود وسمير فرنجية وغيرهم. ولكن مع تحوّل الولاء الوطني لدى بعض القادة من فريقي 8 و 14 إلى ولاءات طائفية ومذهبية تُبَدّي مصلحة الخارج على مصلحة الوطن، وأصبح الخلاف العمودي خطراً على وحدة الوطن، آثر جنبلاط التموضع في الوسطية خشية الوقوع في المحظور، وعودة التقاتل الطائفي والمذهي إلى البلد.

كما وأنّ عدم معارضته انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 2016، أتت من حرصه على وحدة المسيحيين واحترامه لخياراتهم على الرغم من عدم اقتناعه بهذه التسوية التي أصدقته الظن ودمّرت لبنان.

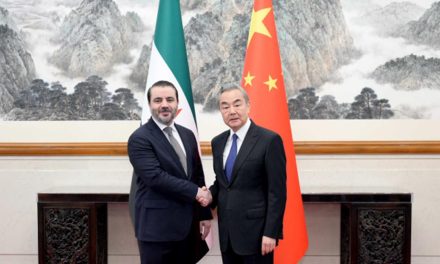

واليوم، وبعد انقضاء نصف سنة على الشغور، وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية بدءاً من الحرب الأوكرانية، وتداعياتها السلبية على لبنان والعالم، وفي خضم التحولات إقليمياً وعربياً والمتزامنة مع الاتفاق السعودي- الإيراني، والمتوقع أن يتأثر به لبنان سلباً وإيجاباً، فجنبلاط وحده على الساحة المحلية هو الذي يتكلّم لبنانياً مع كل الموفدين الدوليين والعرب الذين يلتقيهم، ويعمل لبنانياً على إنجاز تسوية تحفظ ما تبقى من الكيان اللبناني قبل تذويبه في الكيانات الأخرى.

ومن المفارقة أنّ الثنائيّين الشيعي والماروني اللذين، على ما يبدو، لم يعد من شيء يجمعهما على الساحة المحلية لأنّ خلافهما العبثي جعلهما ينتظران ما قد تسفر عنه مفاوضات الملف النووي في فيينا بين واشنطن وطهران والتي أصبحت أشبه بطبخة بحص، ومفاوضات بكين بين السعودية وإيران التي لم يكن لبنان أولوية فيها بانتظار حل الملف اليمني بالدرجة الأولى، ثم الانتقال إلى الملف السوري والعراقي، وإذا ما تبقى من وقت يمكن تخصيصه للبنان في حال رغب اللبنانيون بمساعدة انفسهم، وهذا شرط كل الدول لمساعدة لبنان.

والغريب أنّ الذين يدّعون السيادة اللبنانية ابتعدوا كثيراً عن مفهوم السيادة الوطنية بعد أن تحولت عن قصد أو عن غير قصد، الى سيادة مسيحية وسيادة فيدرالية، أو سيادة مجهولة الهوية والانتماء. وأمّا الذين ينتمون إلى فريق الممانعة فهم، ورغم ثقل الأزمات التي عصفت بلبنان فما زالوا يتحدثون سورياً وإيرانياً وفارسياً، لأن مفهومهم للوطني ينطلق من هذه المسلّمات التي تقوي الشرخ، وتغذّي الانقسام الداخلي، وتمنع التوافق على إنتاج رئيسٍ للجمهورية صُنع في لبنان.

وإلى حين تنجح الدول الخمس بانتخاب رئيس جمهورية، ماذا يكون قد بقي من لبنان المنهك بأزماته المعيشية والاقتصادية التي لا تنتهي، ولن تنتهي؟

ضمن هذا المشهد المأزوم كانت نصيحة وليد جنبلاط بضرورة الحوار، للخروج من ضياع الجميع بين الورقة البيضاء واللّا-مبالاة فتحوّل الاستحقاق الرئاسي إلى ورقة مساومة بين الدول التي تربطها بلبنان مصالح خاصة، وبين طريق الحرير الذي يمرّ عبر طهران والرياض ولم يُعرف بعد أين ستكون محطته على المتوسط.

هكذا كانت رغبة جنبلاط، ترتيب البيت اللبناني ليكون أولية في التسوية التي ستشهدها المنطقة، وليس ملحقاً بأي طرف آخر. فلبنان عربي والهوى والانتماء برأي جنبلاط، والتوافق على رئيس جمهورية يعيد ثقة العرب والعالم بلبنان يبقى هو الحل الأسلم، لكن السياديين والممانعين ما زالوا يرون غير ذلك.