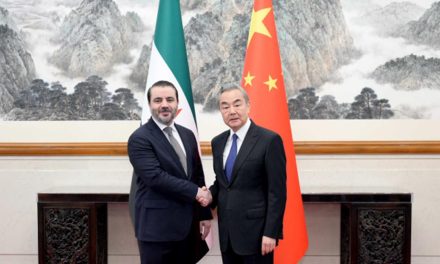

سعد الحريري الذي يبتسم له بومبيو ويمدحه نصرالله

يعرف الرئيس سعد الحريري أن ما دفعه لبنان هو ثمن كبير لدور صغير. صحيح أنه لم يختبر شخصياً هذا الثمن الكبير في الحروب التي شهدها البلد، لكنه عايش ما يماثلها في فترة عصيبة إقليمياً ودولياً ومحلياً. وهو أعلن قبل أيام أنه شخص براغماتي. براغماتيته هذه، المتأتية من تجارب مريرة، هي التي دفعته إلى الطموح للعب دور كبير أملاً بالحصول على ثمن ولو صغير.

في خلفية سعد الحريري صورتان مطبوعتان لرفيق الحريري. صورة الاقتصادي الناجح والذي أرسى نموذجاً إعمارياً ونهضوياً في لبنان، وميزته كسياسي في المواءمة بين قوى متناقضة، وإجادته أداء الدور الموفق بينها، إلى حدّ وصفه بوزير خارجية سوريا، ومهندس تفاهم نيسان.

بعيد استشهاد رفيق الحريري، خبر نجله مخاض المواجهة السياسية،

والتي أسهمت في اشتداد عوده، عاطفياً وإيماناً بخيار محدد، صبّ في مصلحته

بمرحلة، وانقلب عليه عندما تغيّرت الظروف. صدمة إقالة حكومته، هي التي

أيقظت فيه جوانب نائمة في زوايا تفكيره. اختبر البعد عن السلطة، وثمن

الانجراف خلف العواطف والمواقف الكبرى، بمعزل عن ما تمليه الوقائع. طوال

مدّة الإبتعاد، بقيت صورتا رفيق الحريري مطبوعتين في مخليته. لذا، انصب

بحثه على كيفية إحياء هكذا دور، والذي لا يمكن أن يستمد من رافد خارجي فقط،

بل من مقومات ذاتية أو محلية.

وساطة في اليمن!

من هنا،

كان لا بد من تنحية الشعارات الكبيرة، واعتناق سياسة براغماتية. وكان لا بد

من إبرام تسوية قاسية، لا مجال فيها لفتح مواجهة عند كل مفترق. وتقتضي غض

الطرف عن التجاوزات مهما كثرت، لأن الغاية تبرر الوسيلة. استخدم الحريري

إرث والده، لاعتماد خيارات لا تتلاءم مع بيئته. وكان شعاره مستمداً من إحدى

الصورتين المطبوعتين: الاقتصاد لا يبنى بالعداوة السياسية، ولا بد من

التعالي على الخلافات. وهذه كانت أبرز مسوقاته لتبرير خياره التنازلي،

عندما قال “ما يهمني هو البلد”.

أما الصورة الثانية، فأيضاً لا تزال حاضرة، وأبرز تجلياتها “المخفية”، تلك التي انطوى عليها اجتماعه مع مستشار مرشد الثورة الإسلامية في إيران، علي أكبر ولايتي. ففي هذا اللقاء، تكشف معلومات أن الحريري كان يسعى للعب دور الوسيط من أجل حلّ أزمة اليمن. لعلّ هذا الدور إذا ما نجح فيه، يعيد إليه لقباً من ألقاب والده، خصوصاً بعد تغير الظروف في سوريا وانقلاب الوضع لصالح النظام.

رغبة الحريري هذه، تؤكد سكن الصورة الثانية لرفيق الحريري في

شخصيته، والتي استعادها رئيس الحكومة مجدداً بعد الاعتداء الإسرائيلي على

الضاحية الجنوبية لبيروت. فاتخذ موقفاً متقدماً في التضامن مع حزب الله،

مستعيداً أيضاً تجربة والده في تفاهم نيسان 1996، وتشريعه عمل المقاومة

برضى دولي، وهذا ما دفعه إلى الحماسة في اتخاذ موقف واضح يدعم الحزب من

خلال المؤسسات الرسمية. وهذا يؤشر إلى أن الرجل انتقل من طموحاته في لعب

أدوار خارجية، كمحاولته العمل على مساعدة السعودية، إثر قضية الكاتب

السعودي جمال خاشقجي، ووصفه من قبل البعض بأنه يسعى لأن يكون وزير خارجية

مساعد للمملكة لتجاوز هذه المشكلة.. إلى تحقيق طموحه هذا محلياً، بالتفاهم

مع حزب الله والتقرب منه، وبإرساء التسوية والحفاظ عليها. طبعاً، مع ما

تعنيه له من ضرورة.

بين واشنطن والضاحية

جانب أساسي من

رغبة الحريري في أداء هذا الدور، تنطلق من فكرة أن قوته الخارجية تستمد من

قوته في المعادلة الداخلية وحضوره فيها. وهذه تقتضي تقديم تنازلات ولو على

حساب العواطف، أو الحلفاء أو الأصدقاء. الأمر الذي ظهر في خلافات عديدة

بينه وبين حلفائه القدامى، كوليد جنبلاط وسمير جعجع. هو يعلم أن الأمر

الواقع قد تغيّر في لبنان. ومصدر قوته يستمد من تفاهم مع حزب الله ورئيس

الجمهورية والتيار الوطني الحرّ، على نحو يجعله حاجة للقوى المختلفة دوراً

وإسماً. وهذا ما أراد إثباته مؤخراً خلال زيارته إلى واشنطن، ومساعيه إلى

تجنّب المزيد من العقوبات، وما يرتبط أيضاً بملف ترسيم الحدود.

بعد أيام على زيارة الحريري الأميركية، والودّ الذي أظهره له

وزير الخارجية مايك بومبيو بزيارته العائلية إلى مزرعته، وجد الرجل نفسه

أمام استحقاقين مهمّين، التطورات بين حزب الله وإسرائيل، وإعلان السيد نصر

الله بشكل ضمني سقوط القرار 1701، والعقوبات الأميركية على جمّال ترست بنك.

سريعاً ردّ الحريري على نصر الله بديبلوماسية، حول الحفاظ على القرارات

الدولية، وقال لقناة “سي أن بي سي”، أن حزب الله ليس مشكلة لبنانية. وهذه

تعني أنه لا يمكن تحميل مسؤولية مواجهة الحزب للدولة اللبنانية، وتحييد

منطق هذه المواجهة عن لبنان، لأنه جزء من أزمة إقليمية. وهنا بالذات تحدّث

ببراغماتية معلناً أنه محدود القدرة بمواجهة الحزب “الإقليمي”.

جمع التناقضات

موقف

الحريري من الـ 1701، واعتباره الخطوط الحمراء باقية، هو التزام حيوي تجاه

المجتمع الدولي. وهذا سيدفعه إلى جولة اتصالات مع الدول المهتمة بالشأن

اللبناني، تماماً كما موقفه من دعم حزب الله ضد الإعتداء الإسرائيلي كان

واضحاً، وله هدف تطميني. لكن الموقفين اللذين يعتبرهما البعض تناقضاً،

يتكاملان نظرياً وعملياً بالنسبة إلى الحريري وبراغماتيته.

هذا التكامل هو بالضبط ما يطبع علاقته بالأميركيين. وما حدث

أخيراً في الجنوب والضاحية وموقفه الذي منح الغطاء الكامل لحزب الله، كان

من المفترض أن يستدرج انزعاجاً أميركياً بالحدّ الأدنى، لكن ذلك لم يظهر،

لا بل على العكس. وهذا يفسّر حاجة الأميركيين إلى شخص قد يمثل صمام أمان

بالنسبة إليهم، على الرغم من قوة حزب الله، وسيطرته مع إيران على السياسة

اللبنانية. قرب الحريري من الحزب في هذا المجال، هو تنازل، ولكنه قد يكون

مطلوباً أميركياً أيضاً، بمعنى أن يبقى على تماس، طالما أن الأمور لم تصل

إلى لحظة الحسم وما زالت في مرحلة ما بين الحرب والسلم.

التناغم مع البراغماتية الأميركية

يمثل

الحريري حاجة أميركية، كقناة لبنانية وغير لبنانية. وهذا ما يتيح له لعب

هذا الدور بكل ارتياح. تقارب الحريري مع حزب الله لا يتنافى مع المتطلبات

الدولية، وخصوصاً الأميركية والفرنسية. فمثلاً معروفة هي العلاقة بين

الحريري وفرنسا، والتي تتسم حالياً ببعض الانزعاج الفرنسي من الحريري. لكن

الاتصالات أدت إلى تحديد موعد له في العشرين من أيلول، لعقد لقاءات حول

ملفات متعددة، منها سيدر، ومنها التنقيب عن النفط وترسيم الحدود، ومسألة

اللاجئين، وعدم تهديد أوروبا بفتح أبواب الهجرة أمامهم. ومعروف موقف فرنسا

من التقارب مع حزب الله وإيران، وما يشكّله من دعم لموقف الحريري في لبنان

والتسوية التي يتمسك بها.

براغماتية الحريري متناغمة إذاً مع البراغماتية الأميركية، فيميل حيث تميل مصلحته ويتعزز دوره ويوفّر حماية وجوده. هذه الحماية لا يمكن أن تأمن لجانب خارجي من دون مقومات داخلية، تبنى بالتفاهم مع القوى التي تفرض سطوتها وقوتها رجحان موازين النفوذ. وهذا هو الخطّ البياني الذي سيستمر عليه الحريري، لمواجهة كل الاستحقاقات المرتقبة

منير الربيع – المدن